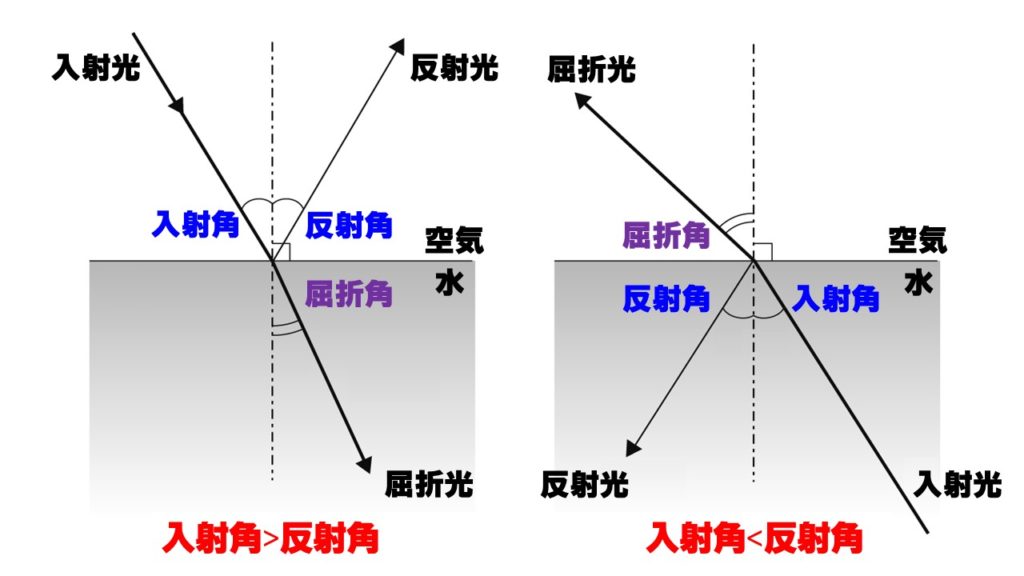

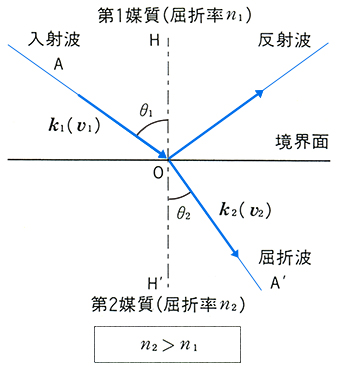

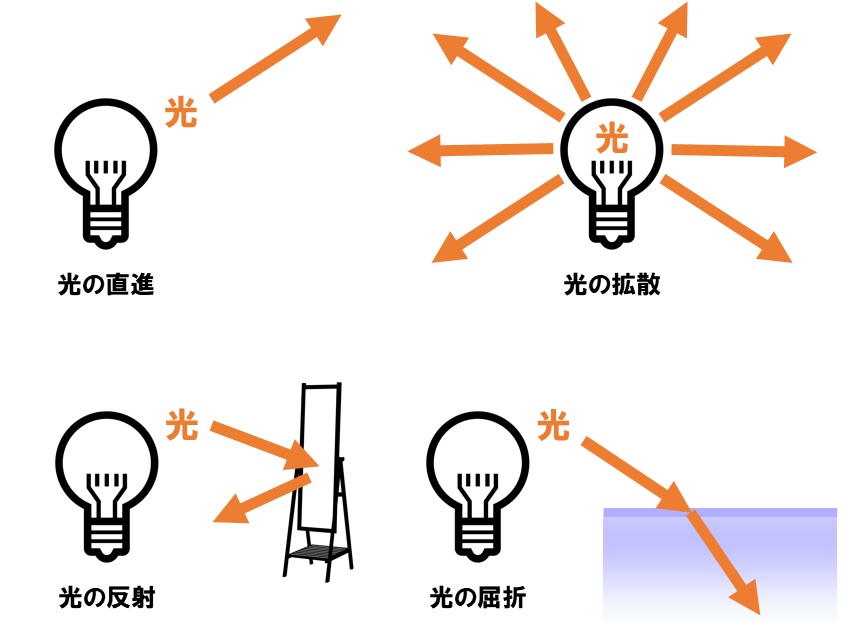

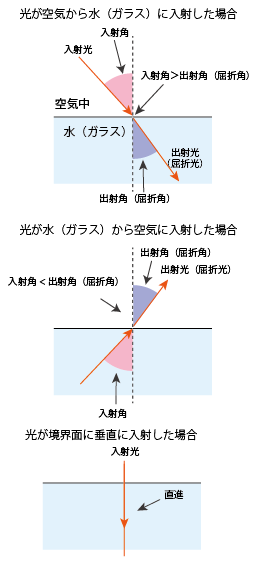

(ア) 光の反射・屈折 ここでは,光の進み方に関する身近な現象と関連させながら,光の反射や屈折の実験を行い,光が水やガラスなどの物質の境界面で反射,屈折するときの幾何光学的な規則性を見いださせることがねらいである。・物質中を光が進むようすから、光が直進することを知る。 ・光の反射の実験を行い、光が物質の境界面で反射するときの規則性を見いだす。 ・光の屈折の実験を行い、光が水やガラスなどの物質の境界面で屈折するときの規則性を見いだす。 ・凸レンズのはたらきについての実験を行い光の反射や屈折の実験を行い、光が水やガラスなどの物質の境界面で反射、屈折 するときの規則性を見いだして理解すること。 思考力、判断力、表現力等 (1) イ 身近な物理現象について、問題を見いだし見通しをもって観察、実験などを行い、

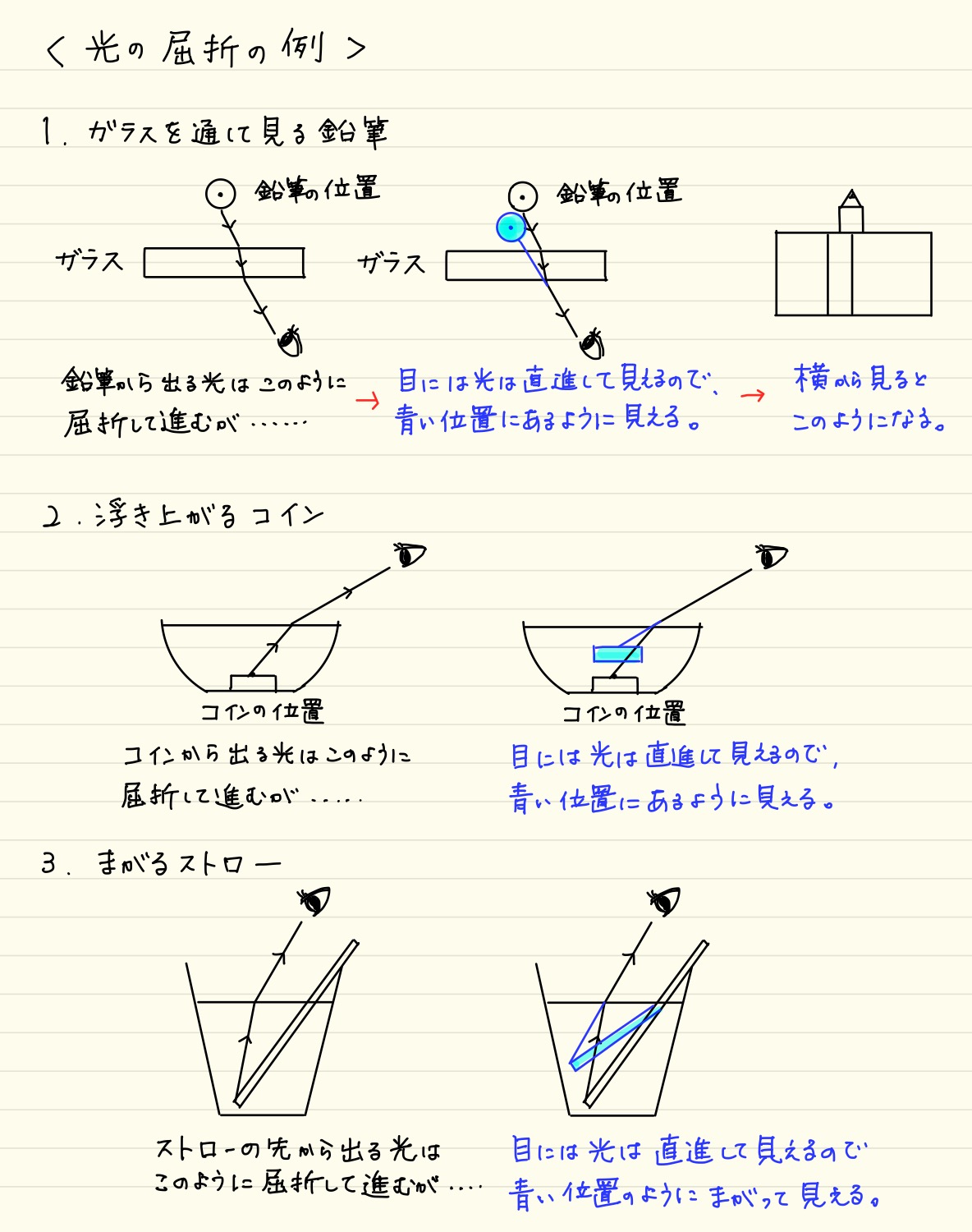

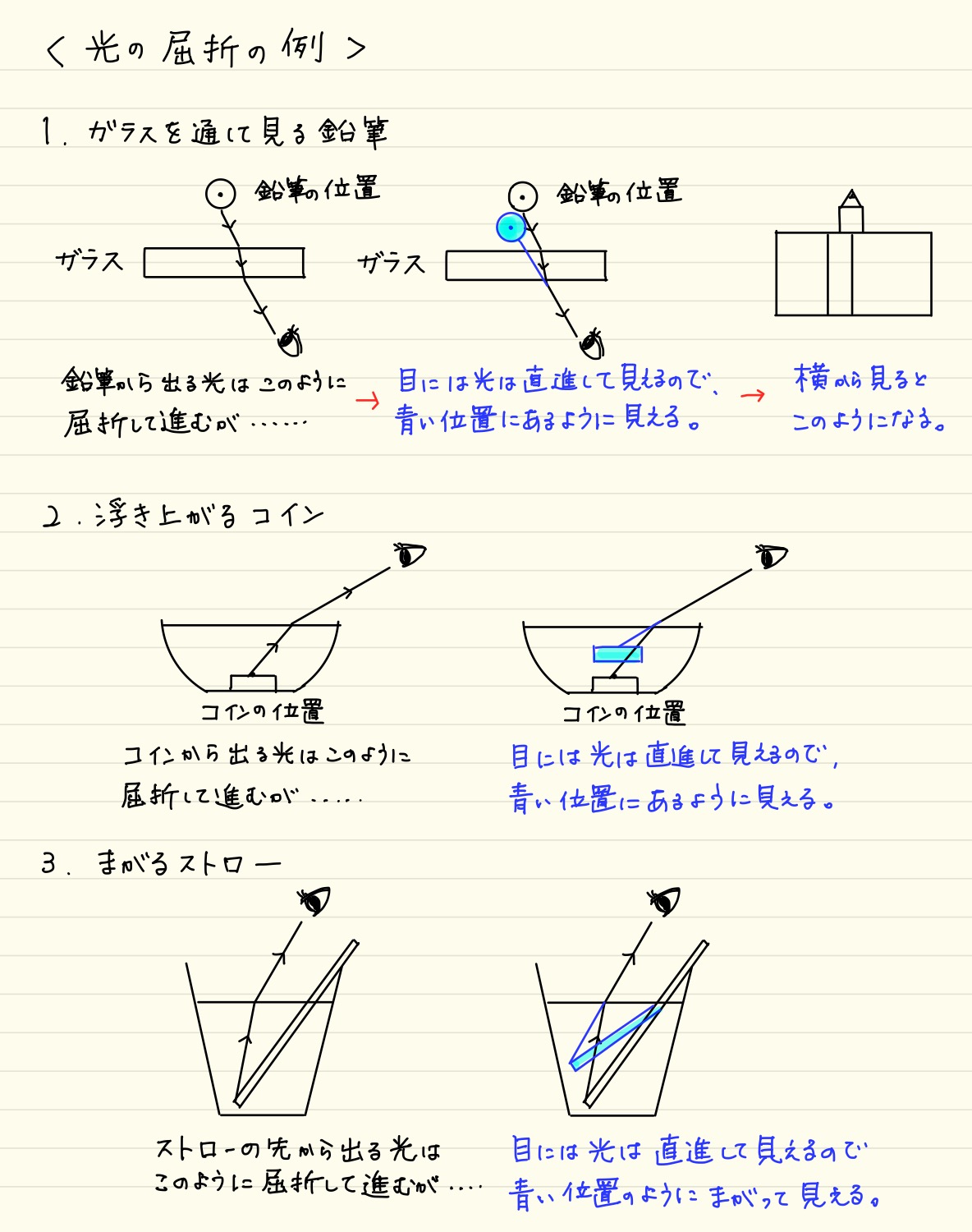

光の屈折の例 塾の質問箱

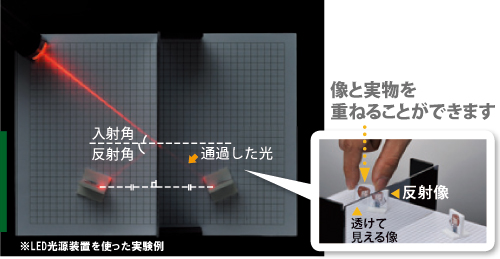

光の反射と屈折 実験

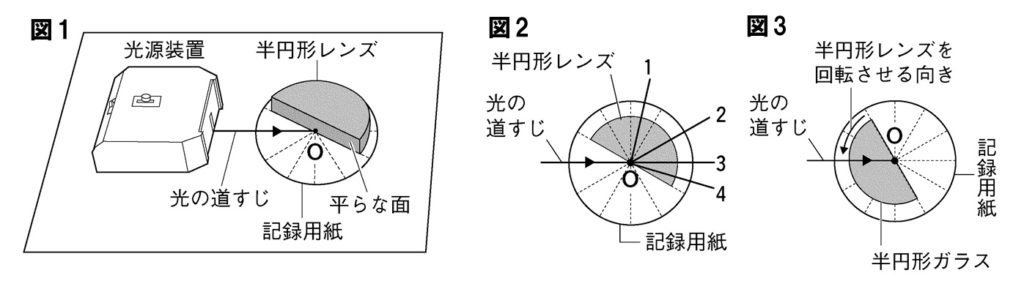

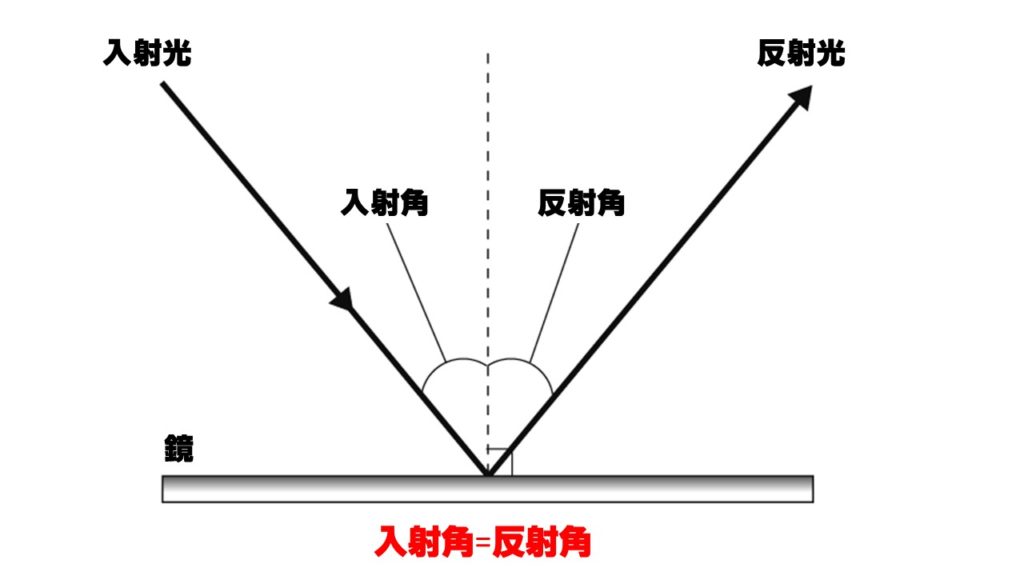

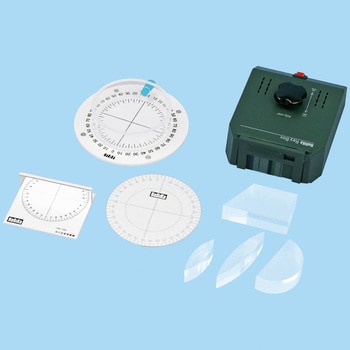

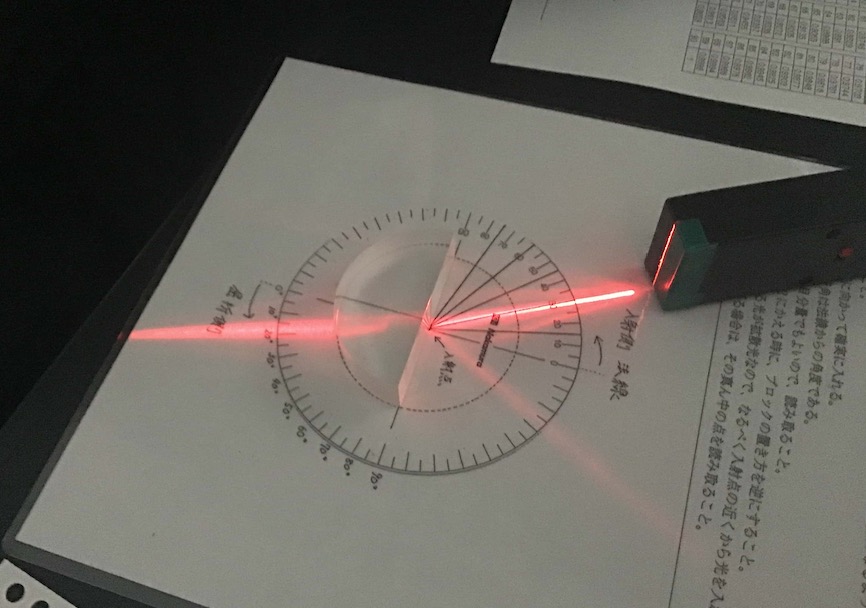

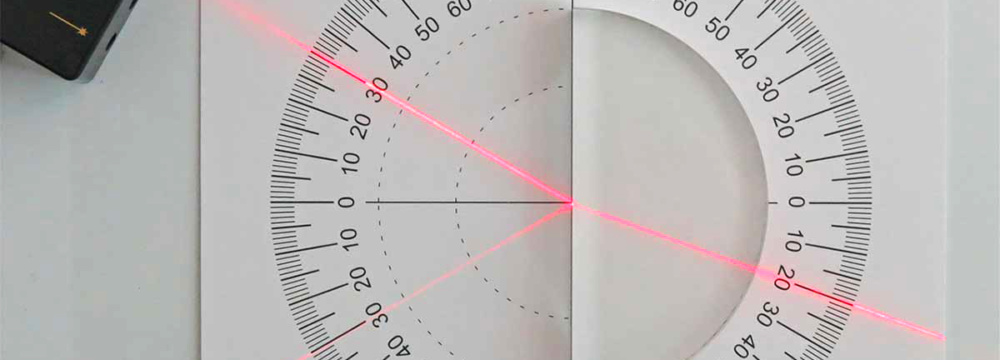

光の反射と屈折 実験-・光の直進・反射の法則を見いだす。 40年頃 クレオメデス ・屈折の原理でを考える。 140年頃 プトレマイオス ・クレオメデスの屈折の原理の研究をさらに進めて、入射角と屈折角とが 一定の比をなすという法則を実験的に見出す。 1000年頃 イブン・アルウチダ理化学機器カタログ 中学高校 >> P421 入射角と屈折角の関係と全反射が起こる角度を見いだす。 光源装置光源ハロゲンランプ製品はベルマークで購入できます。 ※いずれも運賃・荷造費、設置工事費、設備工事費は別途です。 物理光源装置

光と音03 光の反射 屈折 3 光の反射 実験編 理科とか苦手で

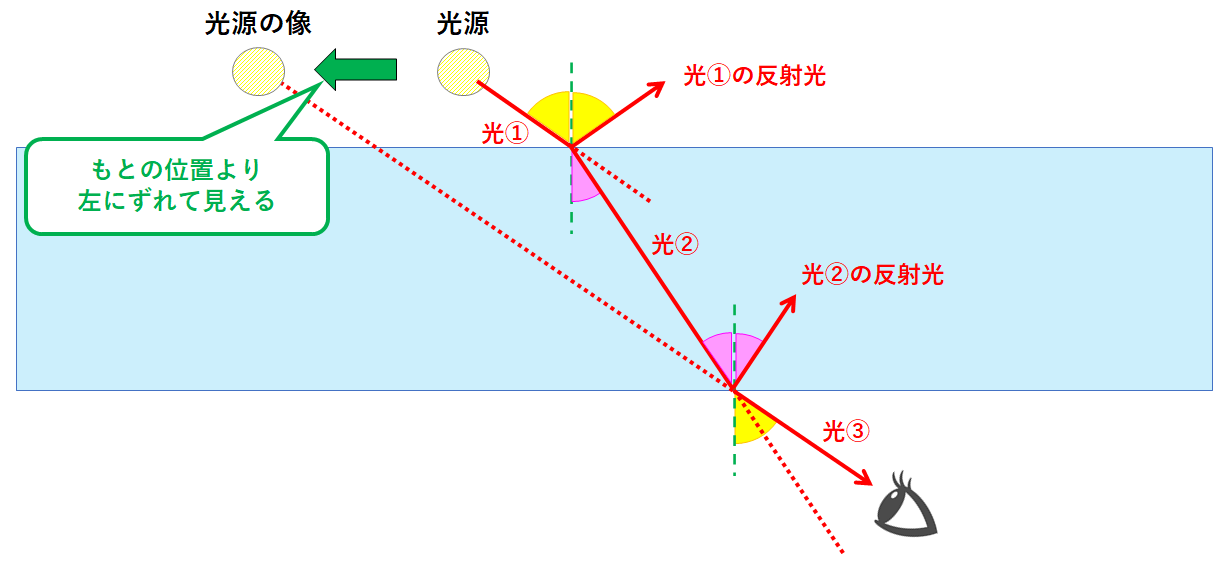

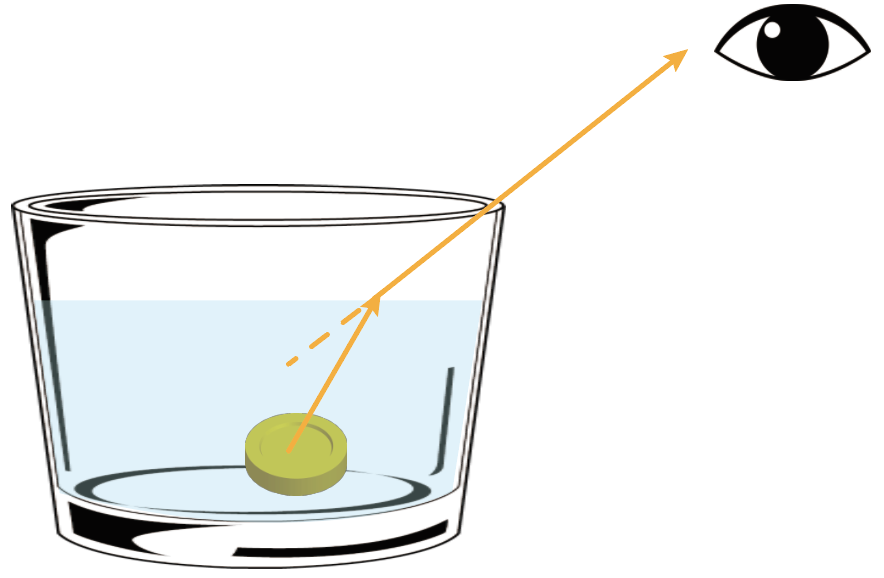

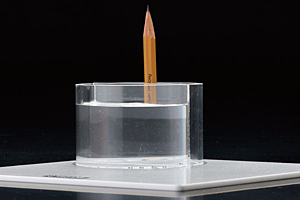

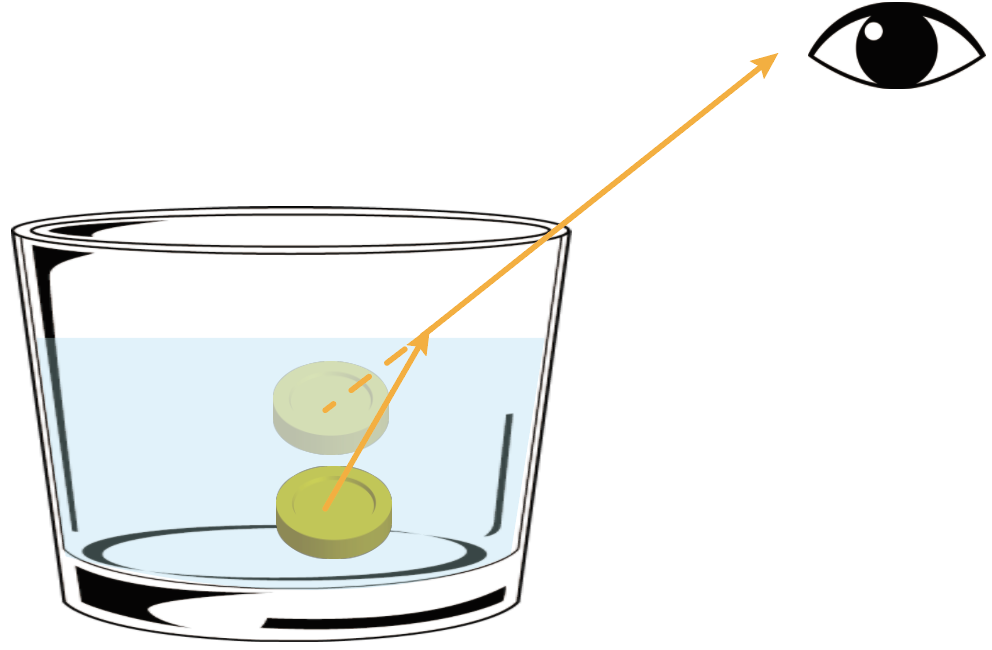

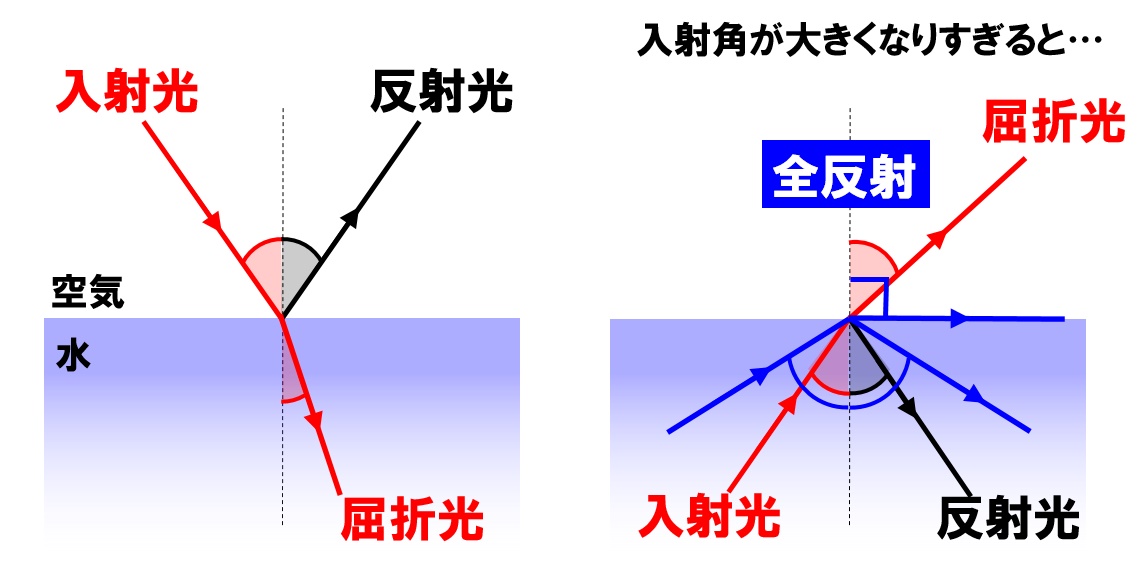

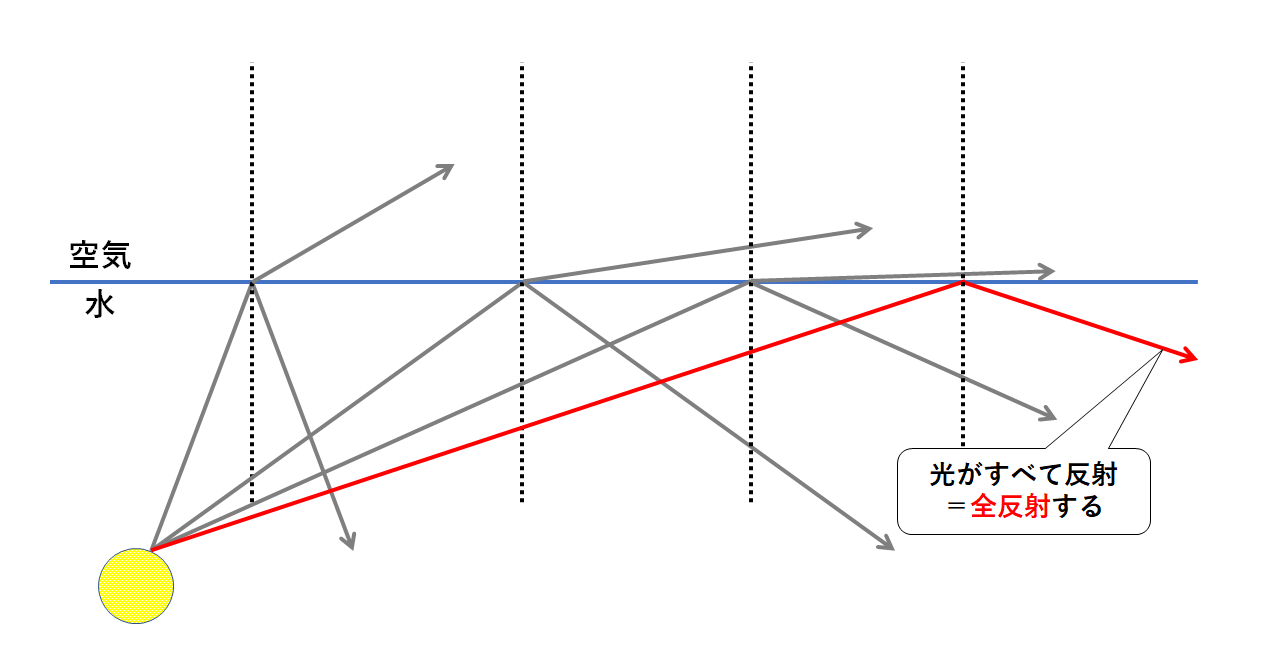

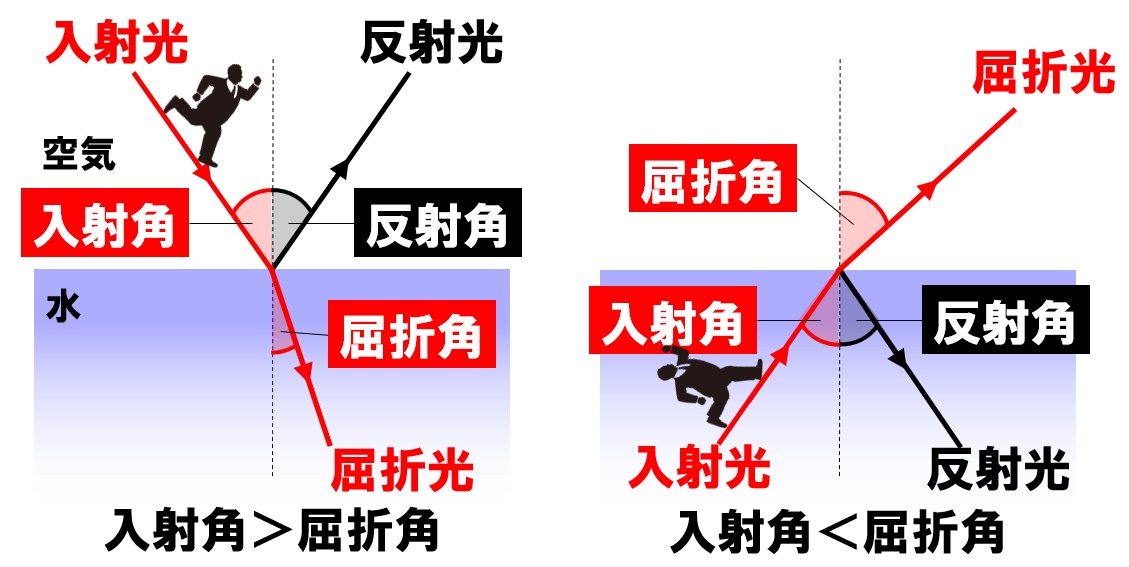

目的:偏光板を使い観察することにより、光は波の性質を持っていることを理解する。 内容:偏光板の性質を利用して、様々物体を観察する。 偏光板万華鏡を作成する。 小学校:3年生 光の反射・集光 中学校:1年生 光の反射・屈折 既習 事項 3 光の屈折による不思議現象の解明と、水中の物理学者テッポウウオの謎 水に入ったストローは真っ直ぐのはずなのに、少しカクっと曲がって見えませんか? この写真だと、向こう側に折れ曲がって見えています。 今回では、「光の屈折」の知識をもとにと、袋の外側の絵から出た光は水面 での入射角が小さいので、屈折して人 の目に届き見えます。 ⑵ 袋の内側の絵から出た光は袋の中の 空気と水との境界面で1度屈折してか ら水面に達します。 この時、水面での入 射角は大きくなり、水面で全反射し、空

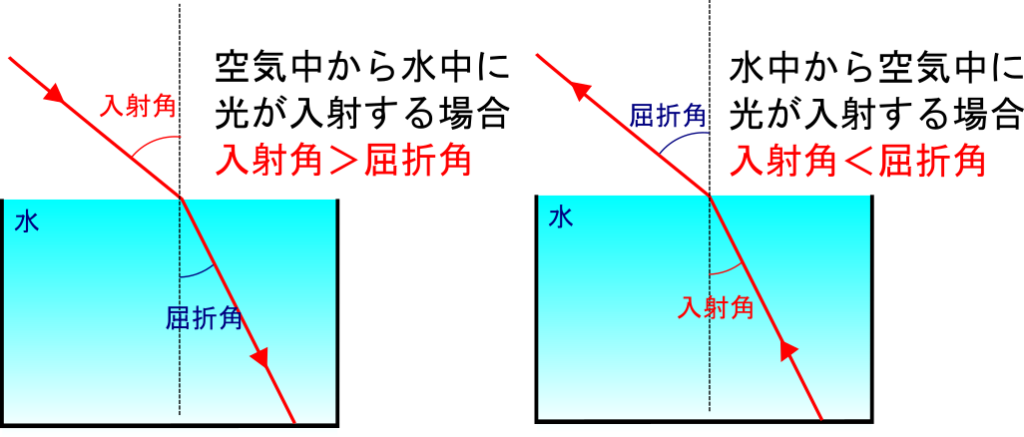

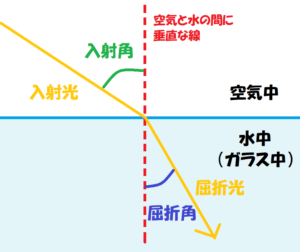

屈折率とは光を通す物の、光の屈折の度合いを示 すものです。この屈折率が近いもの同士を重ねると、光の曲がり具合が小さくなります。 くっせつ くっせつりつ 屈折・屈折率 コップ さじなど 塩・油など おすすめ実験はこちら!実験2 光の直進性と反射の法則 12 10 30(火)、 31(水) 理科室 はじめに レーザーポインターを使った全員クイズ、自宅から持参させた鏡を使った実験で『光の直進性』と『反射の法則』を学習する楽しい1時間です。 光の屈折についてまとめてみよう 令和2年4月17日(金) 光の屈折のまとめ 1 光の屈折とは 光の屈折光がある物質から異なる物質へ進むとき,境界面で折れ曲がる現象。 (ただし,入射角が0°のときは屈折しなく,光は直進する。

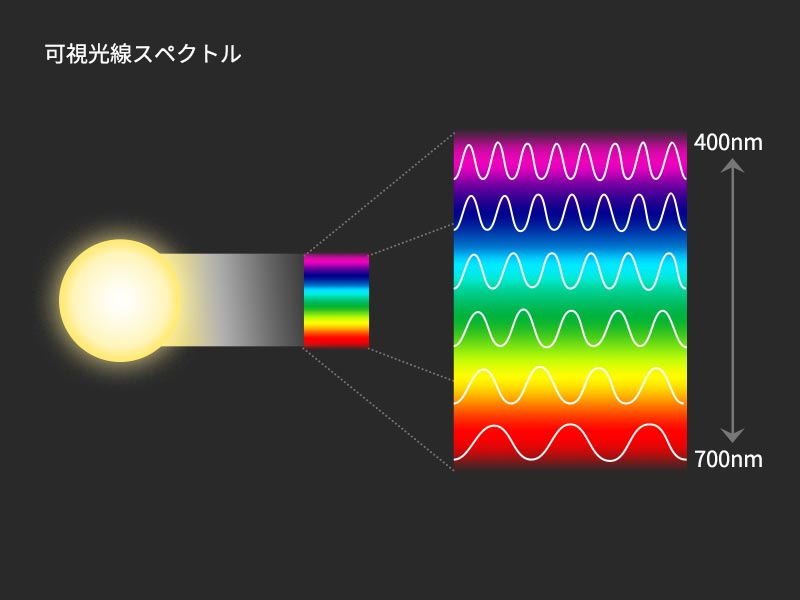

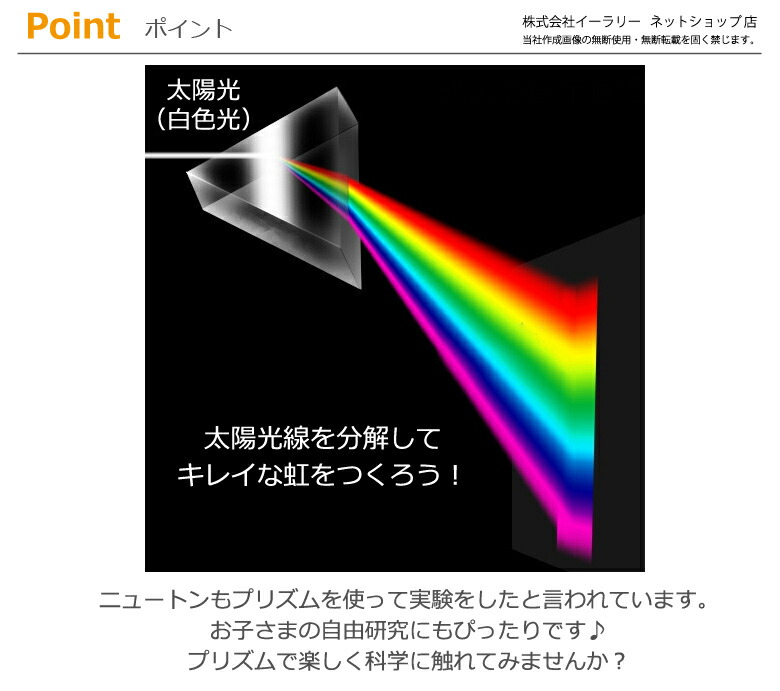

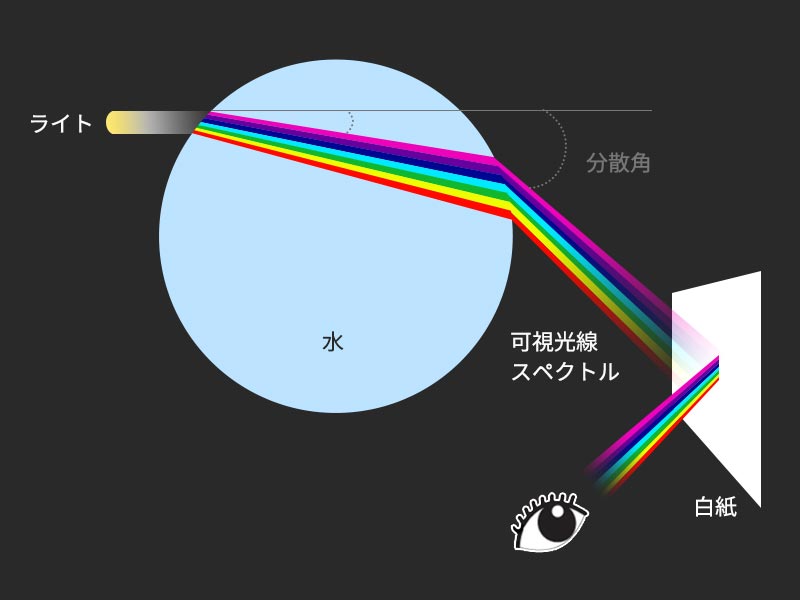

ガリレオ・ガリレイ 1564〜1642年 光の屈折を実験で解明した科学者 イブン・アル=ハイサム 965〜1040年 光の直進や反射の法則を発見した科学者 ユークリッド 紀元前330~紀元前275年頃光と色の話 第一部 第23回 光の屈折 ・・・・・ 光はなぜ媒質界面で屈折するのか? ・・・・・ はじめに 本連載の 第 19 回 では、虹の色についてお話しました。 大気中に浮遊した水滴群で太陽の光が屈折するとき、光の波長によって屈折する角度が物の見え方/光の反射/鏡/光の屈折/光の全反射/屈折による見え方/ 凸レンズの焦点と光の進み方 /スクリーンに映る実像/凸レンズによってできる虚像/ 物体の位置を変えたとき/ 凸レンズ:総合問題/FdData 入試製品版のご案内

中1 中1理科 光の屈折 要点まとめ 中学生 理科のノート Clear

徒然 光 写真館 13年6月 テクノシナジー

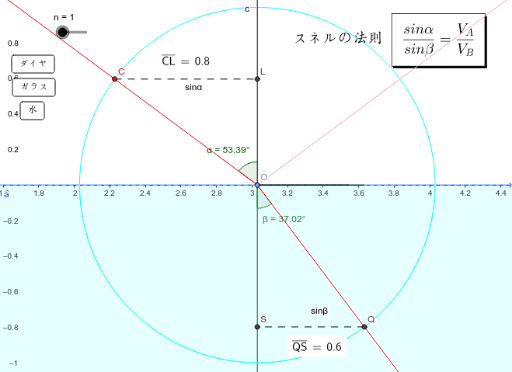

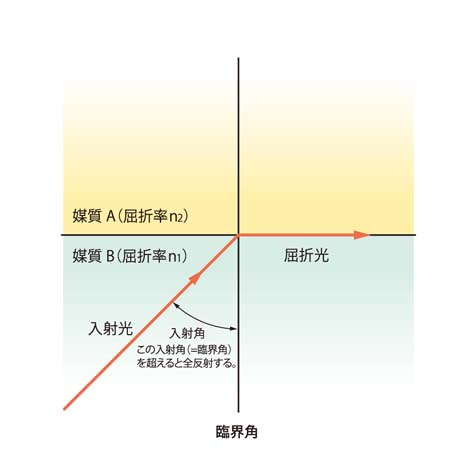

光ファイバは、細いガラス繊維でできており、中心部で屈折率が大きいため光が全反射しながら進む。光通信や内視鏡などに応用されている。 3 実験 (1) 鏡の実験(正規反射) (準備中) (2) 水槽の実験(屈折と全反射) 水の屈折率を求めよ。 実験方法実験 ppooiinntt 光の屈折,全反射 spb01 空気中から水,あるいはガラスへ斜 なな めに光を当てると,境界 面で一部は反射し,残りは折れ曲がって進みます。 ①光が物体の境界面で折れ曲がって進む現象を 光の屈折 くっせつ とい う。実験目的 工学水槽を用いて、水及びグリセリンの屈折率を測定する。また全反射の様子も観察する。 実験原理 入射光線と反射、屈折光線とは、入射点において境界面に立てた法線と同一平面内にある。入射角、反射角、屈折角をそれぞれα、α´、βとし、境界面の入射側(物質A)、屈折側

中1物理 光の反射 中学理科 ポイントまとめと整理

授業実践記録 理科

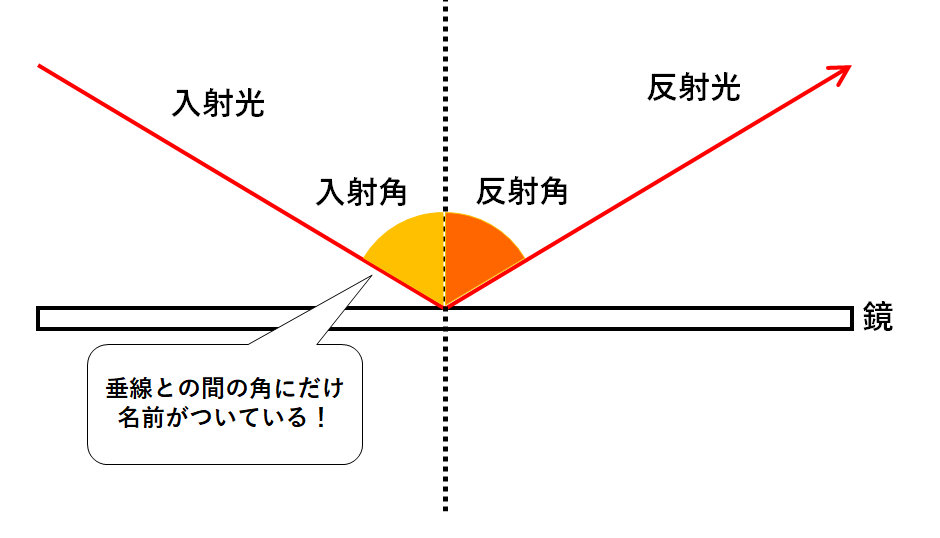

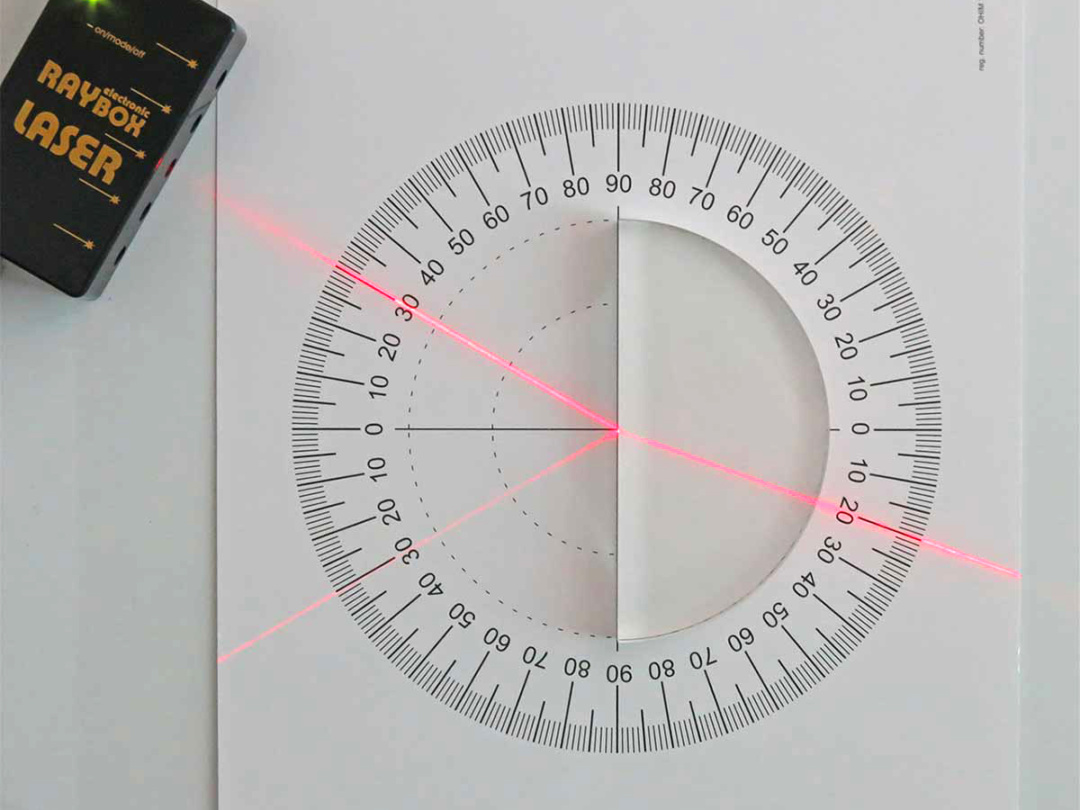

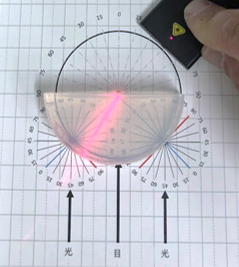

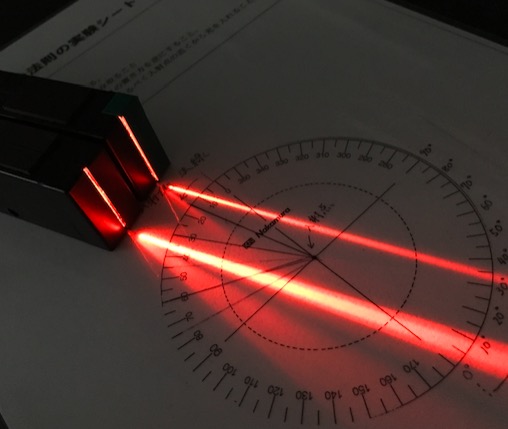

(2) 屈折の法則(スネルの法則) ア 実験に必要な機器 実験に使用する機器を、表Ⅱ3と図Ⅱ9に示す。 表Ⅱ3 実験に使用する機器類 イ 実験手順 ① 反射の実験で使用した方眼紙にガラスの直方体を置き、レーザポインタを用いてレ ーザ光を45度で入射する。実験に便利な方眼目盛り付の実験板を付属、水性ペンで書き込みもできます。 irsは、光の屈折実験セット( or3u)とled光源装置3種組( ls3s)が付属しています。 ★埼玉大学教育学部附属中学校 理科部 考案ご指導 <実験方法> 光が反射した部分に垂直な線を書き入れ、そこにできた角度をそれぞれ 入射角、反射角 といいます。 更に、この 入射角と反射角は必ず同じ大きさになる という性質があるので覚えておきましょう。 これを 反射の法則 といいます。 この入射角、反射角を扱う上で気を付けておきたい

第19回 虹の色 Ccs シーシーエス株式会社

光学用語解説 は行 テクノシナジー

9 光の反射と屈折 61 確 認 問 題 基本問 題 練 習 問 題 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ 1の答え ⑴① ② ③ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸① ② 2の答え 1 図1のように,光源装置Aの光を鏡で 反射させて的Bに当て,光の道筋を記録(3)演示実験:光の直進→屈折→全反射 (5分) 大型水槽を使って、(2)の検証実験を演示します。詳細は別ページ『水槽を使った光の屈折2(全反射) 1年(02年) 』をご覧ください。 (4)授業前半の点検(5分~10分)光の分解じっけん 虹って作れるの? 虹を作ったり、光を分解する分光を体験してみましょう。 虹を作ってみよう むずかしさレベル 2 懐中電灯で円形の虹 むずかしさレベル 2 かんたん分光器を作ろう(CD編) むずかしさレベル 2 かんたん分光器を作ろう

Lab5

3

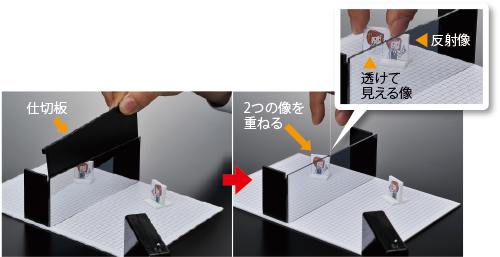

光の反射・屈折 Ⅰ 身近な生活や科学技術に関連させた全反射の観察・実験例 1 全反射の観察・実験のあらまし 全反射の学習では,一般的に水中から水面を見上げた時,金魚が水面に映っているということが

光の反射 光の屈折 中学理科 1年 1分野 身近な物理現象1 Youtube

光の反射の実験で半円レンズが使われる理由 光と色と

第19回 虹の色 Ccs シーシーエス株式会社

光の屈折の全てが誰でも分かる タメになる内容満載の記事 高校生向け受験応援メディア 受験のミカタ

Http Exp As2 Yamanashi Ac Jp Openlab Apparatus Manual C01 Pdf

光の屈折 反射の実験 光の実験 理科実験 麻布科学実験教室 Youtube

100個セット 三角プリズム 光の実験 科学 分散 屈折 反射 Prism 化学 理科 実験 光 反射 虹 にじ スペクトル 分析 分光 七色 太陽光 紫外線 Dmsp ベストクリック Yahoo 店 通販 Yahoo ショッピング

送料無料 物理学 光の実験 教育 光学 光の屈折実験セット 樹脂製 分散 屈折 反射光路観察用レンズ6点セット 高品質な樹脂製の通販はau Pay マーケット マイスター

学校で使われている光の反射 屈折実験台の販売 教材出版学林舎

Adoko 波動 光波27年度

光の屈折が読むだけでわかる

1

プリズム 化学 理科 実験 夏休み 宿題 光 反射 虹 にじ 光の実験 三角プリズム

実験1鏡で反射するときの光の進み方をしらべよう p139 ラスカルのブログ

中1理科 光の反射 光の屈折のポイント Examee

学校で使われている光の反射屈折実験セットの販売 教材出版学林舎

演示用光学水槽 光 物理 教育支援 株式会社島津理化

楽天市場 光 屈折 実験の通販

定期テスト対策問題 光の反射 屈折 Examee

中1理科 全反射とは 全反射のしくみ 具体例 映像授業のtry It トライイット

光の屈折と反射 Geogebra

あっ 消えた あっ 見えた 自由研究におすすめ 家庭でできる科学実験シリーズ 試してフシギ Ngkサイエンスサイト 日本ガイシ株式会社

おうちの中で虹を作ろう のしくみ 自由研究 わくわく科学教室 技術 デザイン オリンパス

光のブーケをつくろう 自由研究におすすめ 家庭でできる科学実験シリーズ 試してフシギ Ngkサイエンスサイト 日本ガイシ株式会社

中1物理 いろいろな光の屈折 中学理科 ポイントまとめと整理

学習 宅配便出荷 アーテック レンズの性質 研究 補聴器電池 勉強 子供 快聴生活送料無料 沖縄 離島除く 実験 集音器 乾燥機 実験 教材 学習 沖縄 離島配送不可 光の実験観察セット レンズの性質 知育玩具 教材 補聴器専門店 光の反射 屈折 光の実験観察セット

中1物理 いろいろな光の屈折 中学理科 ポイントまとめと整理

中1理科 光の反射と光の屈折のポイント

光の性質 無料で使える中学学習プリント

光の実験用円形分度器

光の分散

屈折の法則 日本スリービー サイエンティフィック

楽天市場 三角プリズム プリズム 三角柱型 長さ5cm スペクトル 七色の虹 光学ガラス 分光プリズム 自由研究 実験 理科 分光 虹色 屈折 反射 科学 太陽光 Er Prsm Mitas

光の屈折 屈折の法則とは 中学で学習するポイントまとめ 中学数学 理科の学習まとめサイト

光の屈折の例 塾の質問箱

光の屈折

中1理科 光の反射 光の屈折のポイント Examee

光の屈折 コインが浮かび上がって見える作図問題の解き方 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

ヤガミ 光の反射と像の関係実験器 理科機器 理科機器 保健 福祉 救急救命 施設設備機器 工業用電気ヒーターのヤガミ

中3の理科です 1 と 3 がわかりません Clear

光の屈折 像の見え方から考える光の性質 お茶の水女子大学 理科教材データベース

3

光と音03 光の反射 屈折 3 光の反射 実験編 理科とか苦手で

光の屈折 光 理科教材 科学工作 Web販売 ネット通販の美工社

光の屈折 反射実験セット ナリカ 光 通販モノタロウ D 1642

透過光強度と反射光強度

Adoko 波動 光波24年度

光の屈折 連続的な変化の観察 Youtube

おうちの中で虹を作ろう のしくみ 自由研究 わくわく科学教室 技術 デザイン オリンパス

Lab5

D 1600 01 光の屈折 全反射実験器 1個 ナリカ 通販サイトmonotaro

光の屈折 全反射 K S理科実験室 K S Science Lab

ヤガミ 光の屈折実験水そう 理科機器 理科機器 保健 福祉 救急救命 施設設備機器 工業用電気ヒーターのヤガミ

光の屈折 像の見え方から考える光の性質 お茶の水女子大学 理科教材データベース

光の屈折 反射実験セット ナリカ 光 通販モノタロウ D 1628

実験4 光の直進 屈折 全反射 1年理科 物理学 Takaの授業記録16

中1物理 いろいろな光の屈折 中学理科 ポイントまとめと整理

全反射 ガラスも水も 鏡になる Menon Network

シミュレーション教材で遊ぶ 屈折の法則 実験 科学のネタ帳

屈折とは コトバンク

Amazon 凹レンズ 凸レンズ 物理光学実験用 光学学習ツール 学校教育ツール 光の反射と屈折 ミラー 鏡 オンライン通販

光の屈折 コインが浮かび上がって見える作図問題の解き方 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

ヤガミ 光の屈折実験水そう 理科機器 理科機器 保健 福祉 救急救命 施設設備機器 工業用電気ヒーターのヤガミ

青い魚はなぜ青い 魚の体色変化の不思議を探る バーチャルラボラトリ

光の反射と屈折 フォアフロント 製品一覧 理科実験の開発 製造 販売のサティスタ

光の屈折

光の屈折 1年理科 物理 Takaの授業記録02

臨界角 ウシオ電機

光の屈折 反射実験セットy Hs

全反射 ガラスも水も 鏡になる Menon Network

ブリュースター角

屈折の法則 日本スリービー サイエンティフィック

お風呂の中で手の長さが違って見えるのはなぜ 光の屈折 理科の授業をふりかえる

中1理科 屈折 全反射 映像授業のtry It トライイット

光の反射と屈折デモンストレータ光学実験小道具物理光学実験装置教材 Educational Equipment Aliexpress

中1理科 光の反射と屈折 屈折の方向や作図問題 Pikuu

光と音08 光の反射 屈折 8 全反射 理科とか苦手で

実験1鏡で反射するときの光の進み方をしらべよう p139 ラスカルのブログ

大学の物理実験という授業でレポートの考察のところでわからないところ 物理学 教えて Goo

中1物理 光の屈折 全反射 中学理科 ポイントまとめと整理

中1物理 光の屈折 全反射 中学理科 ポイントまとめと整理

中学受験に勝つ 夏休み自由研究 理科 2 光の進み方 反射と屈折 リセマム

Lab5

光の屈折が読むだけでわかる

中1理科 光の反射と屈折 屈折の方向や作図問題 Pikuu

中1理科 光の反射 光の屈折のポイント Examee

1

屈折 ウシオ電機

D 1626 光の屈折 反射実験セット Rrl 3y Youtube

中1理科 全反射とは 全反射のしくみ 具体例 映像授業のtry It トライイット

ヤガミ 光の反射と像の関係実験器 理科機器 理科機器 保健 福祉 救急救命 施設設備機器 工業用電気ヒーターのヤガミ

光の屈折 像の見え方から考える光の性質 お茶の水女子大学 理科教材データベース

Amazon Co Jp 光学実験鏡セット 光の反射と屈折 凹レンズ 凸レンズ プリズム 科学実験 学校教育ツール おもちゃ

光の屈折と反射 臨界角の実験 科学のネタ帳

実験3 光の屈折 1年理科 物理学 Takaの授業記録12

中学受験に勝つ 夏休み自由研究 理科 2 光の進み方 反射と屈折 6枚目の写真 画像 リセマム

0 件のコメント:

コメントを投稿